Deportation badischer Juden

Gurs - Bestandteil der NS-Vertreibungs- und Vernichtungspolitik

Im kollektiven Gedächtnis Südwestdeutschlands ist Gurs zentral mit den Opfern der sogenannten Oktoberdeportation verbunden. Am Morgen des 22. Oktober 1940, dem letzten Tag des Laubhüttenfests (Sukkot), wurden Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saarland binnen zwei Stunden mit maximal 50 kg Gepäck und 100 Reichsmark Bargeld zu Sammelstellen befohlen. Vorerst ausgenommen waren allein transportunfähig Kranke, Staatsangehörige verbündeter oder nicht kriegsbeteiligter Staaten sowie jüdische Partner sogenannter Mischehen. Der Altersstruktur der jüdischen Gemeinden entsprechend waren es vornehmlich ältere Menschen, denen hier unter massivem zeitlichen und psychischen Druck noch gar vorausschauende Entscheidungen über die mitzunehmende Verpflegung abverlangt wurden.

Wem soeben sein bisheriges Leben zerbrach, der packte nicht rational, hatte schließlich, wie die Karlsruher Anwaltsgattin Betty Moses, eher die geliebten Hüte als zweckdienliches Schuhwerk dabei, sofern er solches überhaupt besaß. Das zulässige Höchstgewicht mochten viele auch deshalb nicht ausschöpfen, weil sie so schweres Gepäck nicht tragen konnten. Vor Verlassen der Wohnung, so die Dienstanweisung an Polizei und Gestapo, waren Strom, Gas und Wasser abzustellen und Lebensmittel, aber auch Haustiere auszuhändigen. Manchen lähmten Angst, Verzweiflung, das angetane Unrecht und eine dunkle Ahnung oder trieben ihn gar zum Extremsten: Allein in Mannheim registrierte die Staatsanwaltschaft zehn Selbsttötungen bzw. Suizidversuche.

An den Sammelstellen mussten die Wohnungsschlüssel ausgehändigt, Kontovollmachten und Verzichtserklärungen ausgestellt werden. Der nationalsozialistische Maßnahmenstaat sicherte sich so nicht nur die „Verwertung“ des Wohnungsinventars, sondern auch den Zugriff auf Renten, Pensionen und Sozialleistungen. Obwohl erst die 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941 die Vermögensenteignung formal regelte, hatte der Gauleiter von Baden, Robert Wagner, bereits am 23. Oktober 1940 das Gesamtvermögen der Deportierten beschlagnahmt und dem Land Baden für verfallen erklärt. Die Betroffenen waren eben erst in Transportzügen von Mannheim oder Karlsruhe über Mulhouse und Chalon-sur-Saône ins unbesetzte Frankreich abgeschoben worden. „Jeder vermutete, dass wir nach Polen deportiert werden sollten“, erinnerte sich Else Kotkowski, die Sekretärin der Jüdischen Gemeinde Karlsruhe. Und so war die Erleichterung kurzzeitig groß, als sich der Zug in Richtung Süden in Bewegung setzte. Die lange Wartezeit auf Nebengleisen machte solche Gefühle bald wieder zunichte. Tatsächlich wies der Transfer der Deportierten durch Frankreich gewisse strukturelle Ähnlichkeiten mit der Zwangsausweisung polnischer Juden Ende Oktober 1938 auf.

Die französischen Behörden hatten nach dem Waffenstillstand im Juni 1940 Zwangsmigranten aus dem Elsass und Lothringen aufgenommen, darunter viele Juden. Zur Aufnahme der faktisch staatenlosen Deutschen bestand nach dem Waffenstillstandsabkommen keine Verpflichtung. Und so gingen die gänzlich überrumpelten Franzosen noch eine Zeitlang davon aus, es handle sich um Transitkontingente nach Portugal, ja Madagaskar – Mutmaßungen über Zielrichtungen der Aktion, die sich auch in Quellen nationalsozialistischer Provenienz finden. So heißt es in einem Karlsruher Bericht vom 30. Oktober 1940 nicht nur, die Abgeschobenen sollten unmittelbar nach Öffnung des Seewegs nach Madagaskar weitertransportiert, sondern überdies „auch die übrigen Juden aus dem Altreich, Ostmark und dem Protektorat Böhmen und Mähren – insgesamt etwa 270 000 Menschen zumeist vorgerückten Alters – nach Frankreich“ deportiert werden. „Eichmann musste es als der erste Schritt zur Verwirklichung seiner Madagaskar-Pläne erscheinen, gewissermaßen ein verlockender Probelauf für sein Projekt“, so der Historiker Gerhard J. Teschner.

Die Massendeportation – ein Probelauf?

War die Massendeportation vom Oktober 1940 tatsächlich auch ein Test? Die Antwort darauf unterscheidet sich je nach Position innerhalb der Kontroverse um Initiatoren und Verantwortlichkeiten für die Aktion. Dass diese primär bei den Gauleitern von Baden respektive der „Saarpfalz“, Robert Wagner und Josef Bürckel, inzwischen auch Chefs der Zivilverwaltung im Elsass bzw. Lothringen, lag, machte vielen die zeitgenössische Bezeichnung als „Bürckel-Aktion“ oder „Wagner-Bürckel-Aktion“ einsichtig. Demnach hätten die beiden Gauleiter eigenständig und unter Ausnutzung ihrer weitreichenden Kompetenzen quasi im Nachgang antisemitischer „Flurbereinigung“ im Elsass und Lothringen auch noch die badischen und pfälzischen Juden deportiert.

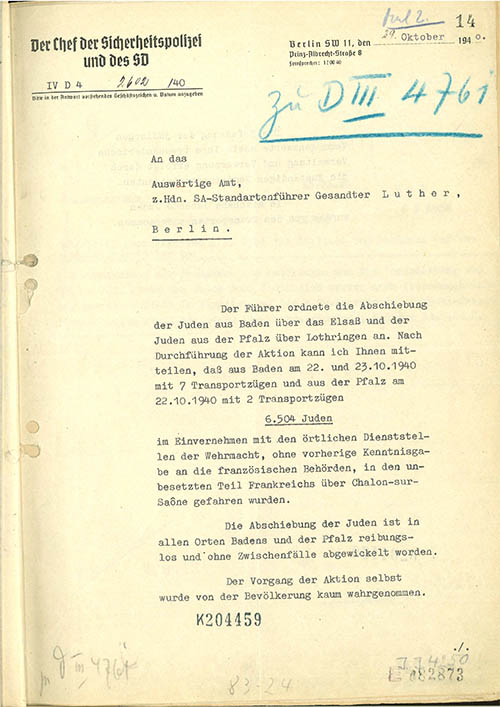

Die „Bürckel-Aktion“ unterstrich so gesehen den polykratisch-improvisatorischen Charakter der NS-Diktatur, die wechselseitige Überrumpelung konkurrierender Instanzen. Doch entsprach diese Kompetenzzuschreibung tatsächlich den Verantwortlichkeiten? Historiker wie Jacob Toury, Paul Sauer und zuletzt Peter Steinbach sahen und sehen die Initiative doch eher bei Berliner Stellen. „Die Aktion“, so Paul Sauer, „ist zweifellos im Einverständnis mit Hitler, dem Reichsführer-SS Himmler und dem Chef der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes Heydrich erfolgt.“ Als Beleg gilt hierfür Heydrichs lapidare Mitteilung an das Auswärtige Amt vom 29. Oktober 1940: „Der Füder deutschen Nachkriegsgesellschaft.

Wenig Widerspruch der Bevölkerung

Unabhängig von der Frage der Initiative und Verantwortung für die erste Massendeportation ließ sich aus den Reaktionen der Bevölkerung zumindest eines folgern: Widerspruch, wie im Fall der sogenannten Euthanasie, dem Mord an Kranken und Behinderten, würde es bei künftigen Judendeportationen wohl nicht geben. Hinsichtlich der konstatierten Reibungslosigkeit des Ablaufs ist Heydrichs Bericht zutreffend. Dass die Oktoberdeportation „von der Bevölkerung kaum wahrgenommen“ wurde, wie Heydrich überdies behauptete, widerlegen allerdings sowohl die in behördlichem Auftrag als auch heimlich aufgenommenen Fotografien des Abtransports.

Wie auf den Bilddokumenten etwa der Lörracher Deportation zu sehen ist, lockte die Aktion beträchtliche Zuschauerzahlen an. Auch waren Sammelstellen wie der Heidelberger Marktplatz viel zu exponiert, um unbemerkt zu bleiben. In Karlsruhe warteten die Deportationsopfer Tag und Nacht in einer Unterführung vor dem Nebeneingang des Bahnhofs, bevor sie den Sammelzug nach Süden bestiegen. Die Bevölkerung, so der Bericht der Mannheimerin Eva Hermann, „sah im Wesentlichen ruhig zu, es fielen einige Bemerkungen wie‚ sie können einem ja leid tun‘ und ‚Auszug der Kinder Israels‘“.

Erst recht in aller Öffentlichkeit vollzog sich die „Verwertung“ des zurückgebliebenen, umgehend beschlagnahmten Inventars: Was Parteistellen nicht vereinnahmten, gelangte zur Versteigerung. Termine dieses Ausverkaufs waren der Presse zu entnehmen, Gerichtsvollzieher hielten Gegenstand, Höchstgebot sowie den Namen des Meistbietenden akribisch fest. Die Selbstverständlichkeit, mit der sich viele am längst armseligen Besitz der deportierten Nachbarn bereicherten, lässt sich mit kriegsbedingter Hamstermentalität allein nicht erklären. In jedem Fall machte die fotodokumentarisch belegte massenhafte Beteiligung an diesem Ausverkauf wiederum eines deutlich: Wer dermaßen von Vertreibungsverbrechen profitierte, der fragte nicht nach der Rechtsgrundlage solcher Transaktionen. Ganz im Sinne des Unrechtsstaates hatte er sich damit zum Mittäter gemacht.

Im Lager Gurs: Erbärmliche Zustände, doch kein Vernichtungslager

Indessen waren die am 22. Oktober 1940 Deportierten nach körperlich wie psychisch strapaziösestem Transport in Gurs angelangt. Den Erinnerungen Überlebender gemeinsam ist das Entsetzen über Unterbringung und hygienische Bedingungen. „Das Lager machte einen furchtbaren Eindruck“, so exemplarisch der Bericht Else Kotkowskis. „Die Baracken wirkten sehr niedrig, da die schräglaufenden Dächer fast bis zum Boden reichten, ohne Fenster, nur mit kleinen Holzluken versehen.“ Vorerst schliefen alle auf dem blanken Boden. Als es endlich Strohmatratzen gab, lagen sie auf Augenhöhe mit den allgegenwärtigen Ratten.

Saisonal ergiebiger Regen verwandelte das Lagerareal in einen Sumpf und trug im harten Winter 1940/41 ebenso zum rapiden Anstieg von Infektionskrankheiten bei wie die sanitären Verhältnisse und die völlig unzureichende Ernährung. „Ein jammervolles Bild“, so der internierte Arzt Eugen Neter, „boten die Essenholerinnen, die sich mit ihren schweren Kübeln durch den Morast durchkämpfen mussten; einen traurigen Anblick boten die alten Leute, wie sie auf einen unförmigen Holzknüppel sich stützend, mühselig durch den Morast durchkämpfen mussten […].“ Besonders unter den Älteren war in jenen ersten Monaten die Sterberate sehr hoch. Menschenunwürdig war diese Internierung, jedoch keine Gefangenschaft mit dem Endziel systematischer Vernichtung.

Tatsächlich machten Bewachung und Stacheldraht Gurs noch nicht zu einem hermetisch abgeschlossenen Gefängnis. Hanna Meyer-Moses berichtet von Einkäufen bei benachbarten Bauern, gar der Beurlaubung ihrer Mutter für einen Besuch. Die damals jugendliche Hanna Moses kam 1941 über die „Oeuvre de secours aux enfants“, eine jüdische Hilfsorganisation, sogar in einem staatlichen Waisenhaus unter. Im Juli 1943 gelang es schließlich, sie mit anderen Kindern bei Annecy über die Schweizer Grenze zu schleusen. Alte und Kranke wurden vom Frühjahr 1941 an in eigens für sie reservierte und in etwas besserem Zustand befindliche Lager wie Noé und Récébédou verlegt. Wer finanzielle Hilfe ausländischer Verwandter erhielt, konnte sich zeitweilig außerhalb des Lagers an einem zugewiesenen Ort, einem sogenannten „Centre de résidence assignée“ aufhalten.

Einige konnten mit Unterstützung internationaler Organisationen respektive privater Bürgen schließlich noch emigrieren. Die französischen Behörden förderten dies, um so die unerwünschten Zwangsmigranten anderen aufzubürden. Wer etwa für die streng quotierte Immigration in die Vereinigten Staaten registriert war, kam bis zur Aushändigung der Visa, Transit- und Transferpapiere in die dem US-Konsulat in Marseille näher gelegenen Lager wie Les Milles. Dort wartete etwa die Karlsruher Anwaltsfamilie Kahn von Juli 1941 bis März 1942 auf ihre Ausreisepapiere, um schließlich in das Lager Aïn Sebaâ bei Casablanca verlegt zu werden. Der Kriegseintritt der USA hatte ihre und die Emigration vieler Internierter vereitelt, doch waren die Kahns noch vor der Landung alliierter Truppen in Nordafrika und so der deutschen Besetzung Vichy-Frankreichs im November 1942 entkommen.

Die „Endlösung“ erreicht Gurs im Sommer 1942

Doch nicht erst zu jenem Zeitpunkt war der Süden Frankreichs zur tödlichen Falle geworden. Schon als im Sommer 1942 die Deportation der jüdischen Bevölkerung Westeuropas begann, war das noch unbesetzte Frankreich in das Vernichtungsprogramm einbezogen. Vichys Innenminister Pierre Laval hatte den deutschen Koordinatoren der „Endlösung“ im Zuge der organisatorischen Vorbereitung eigens Zugang zu den Lagern eingeräumt. Ein erster Transport mit 850 Menschen verließ Gurs am 6. August 1942, bis März 1943 kamen so 3 907 Menschen zunächst in das berüchtigte Sammellager Drancy bei Paris und von dort in Vernichtungslager wie Auschwitz. Viele ursprünglich in Gurs internierte Badener und „Saarpfälzer“ wurden von anderen Stationen des französischen Lagersystems wie Les Milles, Récébédou oder Rivesaltes in den Tod geschickt. Die letzten noch Verbliebenen traf die Deportation im Frühjahr 1944, nur Wochen vor der Landung der Alliierten an den Normandiestränden, vier Monate vor der Befreiung Südfrankreichs.

Das Lager Gurs stand damals zur Disposition, wurde aber letztlich als Internierungslager beibehalten. Zeitweilig diente es der Inhaftierung von etwa 300 Roma, von Oktober 1944 an wiederum von fast 1 000 Spaniern. Es waren dies oft genug Kombattanten der französischen Résistance, die die Befreiung Europas vom Faschismus als Fanal für eine Erhebung gegen Franco sahen und diese im Einzelfall durch Anschläge gewaltsam herbeiführen wollten. Zugleich diente Gurs von August 1944 an als Gefangenenlager für etwa 300 deutsche Wehrmachtsangehörige.

Von ihnen abgetrennt war schließlich das allgegenwärtige Personal der Zusammenbruchsgesellschaft, waren Schwarzhändler und Schieber hier interniert, dazu etwa 1 500 minderbelastete Kollaborateure. Insofern symbolisiert Gurs, das im Dezember 1945 vollständig abgetragen, teilweise abgebrannt wurde, die Kollaboration gleich zwei Mal: als ihr zugehörige Institution ebenso wie als Internierungsort ihrer freilich subalternen Repräsentanten. Und selbst die baldige Renaturierung korrespondiert mit dem gesellschaftlichen Umgang mit Kollaboration und Besatzung im Frankreich der Nachkriegszeit wie der vorwärtsgewandten Hemdsärmeligkeit der deutschen Nachkriegsgesellschaft.

(Nach Angela Borgstedt: Gurs. In: Baden-württembergische Erinnerungsorte. Hrsg.: Reinhold Weber, Peter Steinbach, Hans-Georg Wehling, Stuttgart 2012.)